私たちはNPO法人藤沢グリーンスタッフの会♪

藤沢市と「みどり保全協働事業に関する」協定書を結んで活動している特定非営利活動法人(NPO)です。

この協定書により、藤沢市の管理する23緑地の保全活動を中心に、普及啓発・養成講座・環境調査・支援などの活動を展開しています。さらには民間緑地事業、会員の知識・スキルを向上させるための各種研修活動を展開しています。

長い名前なのでFGSと略称をつけています。

⇒ 詳細は「ホーム」「ボランティア内容(活動)」をご参照ください。

アゲハ

オオシオカラトンボ

市民の参加者を募集しています♪

定期的に環境イベントを展開しています。お子様連れで気軽にご参加ください。直近のイベントは次のコラムのとおりです。添付資料をご一読のうえ、事前のお申込みをお願いいたします(定員制)。

年間を通しての緑地保全活動などにご参加頂くためには、会員登録が必要です。1年を掛けて12回の養成講座(下段記事参照)を受講し、基本知識・スキルを学んでいただきます(毎年1~2月に募集)。本ホームページを参考にしていただき、諸活動に愉しくご参加頂ける方をお待ちいたします。

実際の諸活動の見学もOKです。このホームページでご興味が湧きましたら、このホームページの「お問い合わせ先」あるいは連絡先のメール・お電話まで、お気軽にお問い合わせください。

某緑地に群生しているシロヨメナ

宮前緑地の樹々の合間から富士山を臨む

トピックス

2025.7.2

里山探検隊参加者募集

主催 藤沢グリーンスタッフの会

協力 遠藤笹窪谷公園

子供たちに里山での遊びを体験をしてもらい、里山の楽しさを知ってもらいます。

子供たちは、竹を伐採して、水鉄砲を作って遊びます。

保護者は方は、伐採した竹で花瓶・灯篭などを作ることもできます。

竹林整備・工作・遊びがセットになった、夏休み向けの企画です。

1.概要

時 8月24日(日)9:30~12:30

雨天決行。荒天の場合は前日17時までにホームページに掲載

所 遠藤笹窪谷公園(藤沢市遠藤字中尾)

駐車場が少なく、バスで湘南台駅より慶応大学へ。徒歩10分。

対象 小学1年生から4年生 定員10名(先着順・1家族1組)

費用 500円(子供のみ・保険代として・当日集金)

用意 飲み物・タオル・自転車用ヘルメット(あれば)・ビニール袋

服装 竹林に入るための長袖・長ズボン・運動靴。着替え。

2.申込み方法

期間 8月1日(金)~8月10日(日)

方法 電話 藤沢グリーンスタッフの会

080-4629-8284

昨年の実施風景

まず竹の伐採から

次に竹鉄砲を作成

竹鉄砲に水をこめる

2025.1.24

「2025年度里山保全ボランティア養成講座」受講生募集

本講座では、藤沢の生態系に配慮した里地里山の保全に必要な知識や技術を基礎から学んでいただきます。講座終了後は、藤沢のみどりを守る活動に参加していただき、実践を重ねることで生物の多様性を身近なものとして捉えられることを 期待しています。末来のためにこの藤沢の自然を一緒に守りましょう。

募集要項

主催者:特定非営利活動法人 藤沢グリーンスタッフの会(略称FGS)

募集人員:2 0名(応募者多数の場合は書類選考で決定します)

受講費用:無料

募集期間:2025年2月10日(月)~2月28日(金)

応募資格:

・藤沢市内のみどりを守る活動に参加できる方

・藤沢市在住・在勤・在学で高校生以上の方

申込み方法:

・添付「里山保全ボランティア養成講座申込用紙」に必要事項を記入

・藤沢市みどり保全課まで、持参・郵送・メール

もしくは、藤沢グリーンスタッフの会ヘメール

注:双方のメールアドレスは申込用紙に記載しています。

養成講座概要

開設期間:1年間(2025年4月~2026年3月)

開催回数:全13回(講義講習7回・実習5回・ワークショップ1回)

日 程:毎月1回(原則毎月第2日曜日) 注:4月のみ2回(4月5・6日)

開校式:4月5日(土)9時~ 長久保公園管理棟研修室

内 容:本ホームぺージのトピックス欄あるいは募集パンフレットをご参照ください。

ご参考

*多数の女性が活躍しています。65歳以上の燃える人材も大歓迎です。

*藤沢グリーンスタッフの会への入会には、本講座の修了が必要です。

2024.9.8

「ふじさわ子ども 森の探偵団」のご案内

今年も11/17(日)に、藤沢市少年の森にて、ノコギリ体験・樹木観察ツアー焼き芋づくりなどを行います。募集期間は11/2(土)~13(水)です。先着順にて、定員制(小学生3~6年生20名)に達した段階で締め切りとなります。お申込みは電話(080-4629-8284)のみです。参加ご希望の方は、募集期間内にお電話をお願いいたします。

2024.8.8

8月10日(土)の「第一回 里山体験隊」は予定通り実施いたします。

8月10日(土)に開催の「第一回 里山体験隊」には多数応募いただき、ありがとうございます。申し込み者が多く、キャンセル待ち等参加できなくなった方々には改めてお詫び申し上げます。

当日は幸い雨の心配はなく、予定通り実施いたしますが、連日の猛暑も変わらず続く予報です。

FGSとしてもこまめに休憩をとり、水分・塩分の補給など「暑さ指数(WBGT)」の指針に則り、熱中症対応や安全な活動を最優先に臨むつもりです。

申し込まれた皆さまも、どうぞ十分な熱中症対策をとって参加いただきますようお願いいたします。それでは、当日楽しみにお待ちしております。

日時:8月10日(土) 9:30~12:30

場所:遠藤笹窪谷公園(藤沢市遠藤字中尾)

FGS連絡先:080-4629-8284

8.10(土)「里山体験隊」のご案内

遠藤笹久保公園において、「竹で水でっぽうを作って遊ぶ」企画を練っています。対象は小学生1年生~4年生で、10名程度を予定しています。募集はまだまだ先の7月です。夏休みの宿題・体験感想などにご予定ください。

少しばかり(?)気が早い告知ですいません。

2024.3.5

「2024年度里山保全ボランティア養成講座」受講生募集は締め切りました。お陰様で定員を上回る応募を頂くことができました。厚く感謝申し上げます。書類選考の結果につきましては、応募者様に個別にご連絡させて頂きますので、しばらくお待ちください。

なお、FGS活動につきましては、準会員としてご参加頂くことも可能です。準会員は会費は不要ですが、保険の対象になります。関心のある方は本ホームページからメールでお問い合わせください(電話でのお問い合わせはご遠慮ください)。

2024.2.1

「2024年度里山保全ボランティア養成講座」受講生募集

本講座では、藤沢の生態系に配慮した里地里山の保全に必要な知識や技術を基礎から学んでいただきます。講座終了後は、藤沢のみどりを守る活動に参加していただき、実践を重ねることで生物の多様性を身近なものとして捉えられることを 期待しています。末来のためにこの藤沢の自然を一緒に守りましょう。

募集要項

主催者:特定非営利活動法人 藤沢グリーンスタッフの会(略称FGS)

募集人員:2 0名(応募者多数の場合は書類選考で決定します)

受講費用:無料

募集締切:2024年2月2 9日(木)

応募資格:

・藤沢市内のみどりを守る活動に参加できる方

・藤沢市在住・在勤・在学で高校生以上の方

申込み方法:添付「里山保全ボランティア養成講座申込用紙」に必要事項を記入のうえ、

・藤沢市みどり保全課まで、持参・郵送・FAX・メール等で

・藤沢グリーンスタッフの会ヘメールにて

注:双方のメールアドレスは申込用紙に記載しています。

養成講座概要

開設期間:1年間(2024年4月~2025年3月)

開催回数:全13回(講義6回・実習5回・ワークショップ1回)

日 程:毎月1回(原則毎月第1日曜日) 注:4月のみ2回(4月6・7日)

開校式:4月6日(土)9時~ 長久保公園みどりの相談所

内 容:本ホームぺージのトピックス欄あるいは募集パンフレットをご参照ください。

ご参考

*多数の女性が活躍しています。65歳以上の燃える人材も大歓迎です。

*藤沢グリーンスタッフの会への入会には、本講座の修了が必要です。

2024.2.8 一部訂正(ダウンロードPDF・Excelの差し替えを含む)

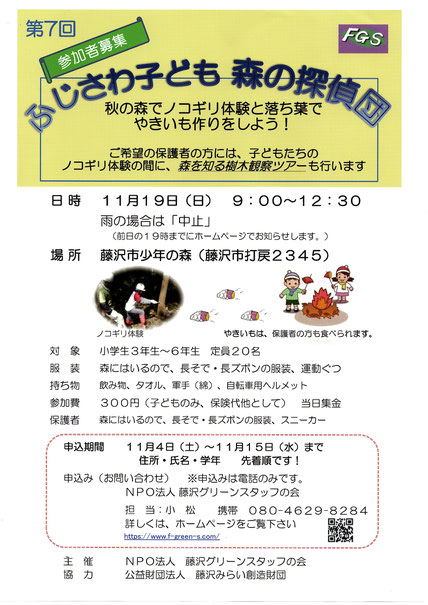

2023.10.6

「第7回 ふじさわ子ども 森の探偵団」を開催します

小学生(3~6年生)を対象にして、深まりゆく秋の森で環境保護を行いながらノコギリ体験をします。森から落葉をたくさん集めてやきいも作りを行います。希望する保護者の皆様には、森を知る樹木観察ツアーを行います。例年、定員(20名)を上回る応募を頂いています。

昨年の実施報告(写真等)は2023/2/26掲載の本欄をご参照ください。

実施要領・申込み要領は下記のとおりです。

日 時 11/19(日)9:00~12:30

場 所 藤沢市少年の森(藤沢市打戻2345) *駐車場あり

対 象 小学生3~6年生

定 員 20名 *先着順

服 装 長袖・長ズボン・運動靴 *森に入ります *保護者も同様

持ち物 飲み物・タオル・軍手(綿)・自転車用ヘルメット

参加費 300円(子どものみ、保険代) *当日集金

申込み要領

・受付期間は11/4(土)~15(水)。先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。

・電話申込みのみです。 080-4629-8284 NPO法人藤沢グリーンスタッフの会 小松まで。

2023.8.20

2023年度里山保全ボランティア養成講座(第2回)

「緑地の保全方法の実際」を行いました(稲荷憩いの森)

2023年5月実施

今回は藤沢市西部にあるFGSの緑地保全活動現場「稲荷憩いの森」を見学しながら、その緑地の過去からの成り立ちや、FGSと藤沢市による保全活動の成果と課題について講義を行い、具体的な保全作業の現場を見て緑地保全方法の実際を学びました。

稲荷憩いの森について

30年ほど前に市民の手で植樹された樹木を中心に、その後15年ほどの間に植樹された樹木からなる若い森です。植樹する前はコンクリートガラの山だったとか。30年にわたる保全管理で今の姿があるのですね。

保全作業の現場を見学

植樹からの森林整備

落ち葉溜め、カントリーヘッジ

受講生の声

- 在来種、外来種の存在、植物と生物との関連性を理解し、種の保存にどのように関わり、手を入れ、関わり続けていくことが必要か理解できた。

- 保全作業の現場を実際に見て、多くの方の手間と労力で森が維持されていることが分かった。

- 坂道や滑りやすい場所でのスタッフの声掛けなどの安全配慮が助かった。

2023.8.20

2023年度里山保全ボランティア養成講座(第1回)

「開講式、基調講演およびオリエンテーション」を行いました

2023年4月実施

例年多数のご応募をいただき誠にありがとうございます。今年度の養成講座は受講生24名でスタートしました!

これから月1回、年間13回にわたって生物多様性を基軸に、以下のテーマで講座を行います。

- 藤沢市の緑地

- 保全の技術と手法

- 自然観察(植物、野鳥)

- ワークショップ

- 藤沢の環境保全関連市民団体

第1回目は藤沢市のFプレイスにて開講式、基調講演およびオリエンテーションを行いました。

開講式

藤沢市みどり保全課様より祝辞を頂戴し、FGSスタッフ、受講生の紹介を行いました。(実は前年度養成講座卒業生も早速FGSスタッフとして今年度の養成講座に参画しています!)

基調講演

日本大学名誉教授 井上公基先生 の基調講演「森林利用と森林機能」では森林利用の変遷や現状と課題を学び、自ら多角的に考えるきっかけとなりました。

オリエンテーション

これからはじまる養成講座受講に向けてのガイダンスや、FGS必須アイテムのヘルメットやノコギリ、カマ、剪定ハサミなどを貸し出しました。

また、今年度も養成講座の課題として「マイ生物図鑑」を作成するにあたり、過去の受講生の「マイ生物図鑑」を見ながらイメージを膨らませました。

最後は質疑応答で無事に第1回目の養成講座が終了しました。

これから1年間、よろしくお願いします!

エゴノキの花。

2023.5.20 某緑地で撮影しました。

桜にメジロが遊びに来ていました。

2023.3.20某緑地調査にて撮影

2023.2.26

第6回 ふじさわ子ども森の探偵団

「森を元気にするための活動」を行いました

2022年11月20日実施

FGSでは毎年11月、小学校3年生~6年生を対象に「藤沢市少年の森」にて野外活動「ふじさわ子ども森の探偵団」を開催しています。

今回は、「森を元気にするための活動」として”森のお手入れ”をしました。

密集している樹木を間引いて、森の中に光を取り入れることで森が元気になります。

子どもたちはノコギリの安全な使い方を教わり、作業しました。

・樹木を切る(伐採)

・幹についている枝を切り落とす(枝落とし)

・扱いやすい大きさに切り分ける(玉切り)

・切った樹木を運搬して片づける

①まず最初に安全作業について説明があります

③ひとりで実践!(伐採)

⑤枝葉を落とします(枝落とし)

②FGSが補助しながらノコギリで切ります

④高い木を切るときはFGSが補助に入ります

⑥扱いやすい大きさに切り分けます(玉切り)

子どもたちがノコギリ体験をしている間、保護者のみなさんは「森を知る樹木観察ツアー」で森の中を散策し、森の植物、ナラ枯れした樹木などを観察しました。

森を知る樹木観察ツアーに出発!

ナラ枯れについて解説

そして最後は落ち葉や枯れ木を集めて「焼き芋づくり」です。外で体を動かした後の焼き芋は一段とおいしかったようです。

落ち葉や枯れ枝を入れて・・・

お芋を入れて見守ります

火をつけます

あつあつのお芋、おいしい!

【3/3(金)まで募集】

藤沢の自然環境の保護・保全活動をしませんか?

藤沢グリーンスタッフの会と藤沢市みどり保全課では,「里山保全ボランティア養成講座」の受講生を募集します。

本講座では、藤沢の生態系に配慮した里地里山の保全に必要な知識や技術を基礎から学んでいただきます。講座終了後は藤沢のみどりを守る活動に参加していただき、実践を重ねることで、生物の多様性を身近なものとして捉えられることを期待しています。(FGSへの入会には本講座の終了が必要です)。

具体的な講座内容は募集要項の裏面ならびに写真入りでご紹介してきた過去の本欄をご参照ください。

募集要項

・主催者: 特定非営利活動法人 藤沢グリーンスタッフの会(略称FGS)

・募集人員: 20名(応募者多数の場合は書類選考で決定します)

・受講費用: 無料

・募集締切: 2023年3月3日(金)

・応募資格

: 藤沢市内のみどりを守る活動に参加できる、藤沢市在住・在勤・在学で高校生以上の方

・申込み方法

:添付の「里山保全ボランティア養成講座申込用紙」に必要事項を ご記入の上、

藤沢市みどり保全課まで、持参または郵送、FAXで お申し込みください。

・申込先

:〒251-8601 藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所分庁舎6階

藤沢市都市整備部みどり保全課

電話番号:0466-25-1111(内線4351) FAX番号:0466-50-8421

FGSでは多数の女性も活躍しています(FGS仲間)。将来の子供たちのために藤沢の自然を一緒に守りましょう♪ 皆様のご応募をお待ちいたします。

連絡・問合せ先: 藤沢グリーンスタッフの会

事務局:携帯番号:080-4629-8284

第6回「ふじさわ子ども森の探偵団」のご案内・参加募集

FGSでは毎年11月に小学生(3~6年生)を対象にした野外活動「ふじさわ子ども森の探偵団」を開催しています。

今年も、藤沢市内の「藤沢市少年の森」で、森を元気にするために木を切る「ノコギリ体験」や落葉を利用した「やきいも作り」などを行います。

6回目となる今年は、子どもたちがノコギリ体験をしている間に、ご希望の保護者向けの「森を知る樹木観察ツァー」も企画しました。この間、子どもたちは、お父さん・お母さんから離れて自主的な活動になります。

いまだ感染が高止まりの状況が続いてはいますが、晩秋の半日、野外の森で自然に触れ、軽く体を動かしてみたい方に、お勧めのご案内をいたします。

1.日時:11月20日(日) 9:30~12:30

2.場所:藤沢市少年の森(藤沢市打戻2345番地)

3.対象:小学生3年生~6年生(定員20名)

4.参加費:300円(子どものみ保険代他として)

5.申込期間:11月5日(土)~11月16日(水)まで 先着順

6.申込先:担当 東(あずま) 携帯 080-4629-8284

*お申込みは、電話のみです。

詳細は添付の募集パンフレットをご覧ください。

コロナ情勢をふまえつつ、野外活動で必要なコロナ対策を十分行ったうえで安全・安心な活動としていきます。

森のなかで「森」の説明

順番に木を切る体験

落葉を集めて焼き芋準備

2021年度養成講座を修了して、FGS会員として元気に活動されているメンバーは19名です。やや遅くなりましたが、養成講座における優秀「生物図鑑」をご紹介いたします。

今年はなんと3作品(入会者ベース)が最優秀作になりました。いずれも個性的で素晴らしい内容になっています。

石川秀一さん「私の生物図鑑~自宅マンション敷地内の樹木」

鎌田英裕さん「ハクセキレイの観察報告」(音声ナレ付き)

3作品ともご紹介したいのですが、石川秀一さんの作品は資料が極めて膨大(全106種を詳細な説明文)で、あいうえお順での検索が必要になるくらいな力作です。しかも全てペーパーです。ここでのご紹介はあきらめました。

田中正信さんの作品は追って掲載いたします。お許しください。

2022/8/22 一部掲載を修正

2022.7.31

今号から、編集構成を変更することになりました。これまでは、数か月ごとに諸活動をまとめて掲載してきましたが、今後は各事業をひとつずつご紹介していくことになりました。

初回はFGSの根幹でもある「緑地保全事業」をご紹介します。藤沢市の「みどり保全協働事業」との関りは、3か年毎の基本協定書を結ぶことが前提になります。この基本協定書はすでに15年のながきに亘り継続することができています。

その対象緑地数は23か所に及び、FGS会員のうち118名がいずれかの緑地保全活動に登録して活動を行っています。詳細は添付PDFをご参照ください。

第3回 里山保全ボランティア養成講座

「植物観察の基礎を学ぶ」を行いました

「谷戸」とは・・・

丘陵地が侵食されて形成された谷状の地形のことで、その地形を利用して農業が営まれ、付随する貴重な生態系が形成されています。藤沢市には3つの大きな谷戸があり、川名清水谷戸を含めてこちらで詳しく紹介しています。

当日の様子

川名清水谷戸の概要説明

- 縄文以前からの歴史について

- 谷戸での稲作~近年の休耕田化による植生の変遷について

現地見学

- 前谷戸、中谷戸、奥谷戸、奥池で構成され、2班に分かれて北側、南側より谷戸に入る

- 台風による倒木やナラ枯れ、植林木の放置状況を確認

- ナラやサクラの更新伐採と株立ち、希少植物の保護活動の確認

奥屋根へ

希少植物の保護活動

ヒノキの倒木

前谷戸へ

さいごに

川名清水谷戸は一般の方も入ることが可能なエリアですが、貴重な自然環境であることをご理解のうえ、共生や保全に充分なるご配慮とご協力をお願いいたします。

2022.6.21

第2回 里山保全ボランティア養成講座

「緑地の保全方法の実際」を行いました

2022年5月実施

今回は藤沢市西部にあるFGSの緑地保全活動現場を見学しながら、その緑地の過去からの成り立ちや、FGSと藤沢市による保全活動の成果と課題について講義を行いました。

また、受講生からは理解を深めるための活発な質疑があり、具体的な現場を見ることで緑地保全方法の実際を学べた、との声もありました。

保全方法の一例

- 台場切りによる若返り

- 落ち葉溜め

- 常緑樹の伐採

- 散策路の整備

- 傾斜地の管理

- 土手の植生回復

- 樹木の密度調整

受講生の声

- 丁寧な説明で森の成り立ちを詳しく知ることができた。

- 過去と現在の写真を見比べて森の成長を実感した。

- 具体的な保全作業の現場を見て、多くの手間と労力によって森が維持されていることが分かった。

- 生物多様性を考えると(これまでは)人の手を入れるべきではないと思っていたが、よく考えたうえで人の手を入れるべきと思った。

当日の様子

森の中へ

落ち葉溜めの体験

落ち葉溜めの説明

土手の植生回復の説明

2022.5.17

刈払機とチェーンソーの整備講習を実施しました

FGSでは会員向けに動力機(刈払機、チェーンソー)の整備講習を実施しています。入会後も技術習得、安全な取り扱いを学ぶ場が用意されています。

整備講習の内容

・機器の構造、動作の確認

・分解、清掃、組立などの整備実習

・故障、原因、対策の確認

整備講習の様子(2022年4月実施)

機器の構造説明の様子

刈払機の分解説明の様子

チェーンソーの清掃の様子

2020年度養成講座の「マイ生物図鑑」最優秀作(澤貴美子さん)の「縁道の世界」を発表します。作品はご自分で描かれたイラストがふんだんに入り、感性溢れる力作です。FGSの仲間にまたお一人、多彩な会員を迎え入れることができました。

2022.4.2

里山保全ボランティア養成講座 開校式&第1回養成講座

定員を大幅に上回るご応募をいただいた養成講座ですが、運営体制面等から24名の方に受講して頂くことになりました。多数のご応募に心より感謝申し上げます。

開校式は、市民会館分館の第2ホールにおいて、藤沢市みどり保全課のご挨拶を頂いたうえで、全員の自己紹介などを行いました。その後、第1回養成講座として、「藤沢の緑地について」のガイダンスを行いました。1年の活動に向けての「オリエンテーション」の後に、昨年度受講生の作成した「マイ生物図鑑」の紹介などを行いました。また、「受講のしおり」や活動にに必要な貸与物(ヘルメット等)をお渡ししました。

受講生からは「緑地の多さに驚いた」「是非自分で行ってみたい」といった声が多数寄せられました。複数のご要望については、今後の運営のなかで反映していくことにしました。

みどり保全課のご挨拶 自己紹介風景 机上に並ぶ貸与品

<新着情報 「緑地保全活動(報告)」掲載>

2021年12月に行った環境保全活動の内、次の2件の概要を「緑地保全活動(報告)」に掲載しました。是非ご覧ください。

1.本町1丁目憩いの森 2021年12月12日 学生のボランティア実習受け入れ

2.石川鍛冶山 2021年12月19日 定例の草刈り 他

11月から12月までの活動をまとめた「FGS通信82号」を発行しました。

緑地保全事業は11活動に延べ195人が参加しました。養成講座事業は受講生19人を対象に2回実施しました。環境調査事業は2活動に15人、普及啓発活動は5活動に53人、支援活動は4活動に103人が参加しました。民間事業は5事業に150人が参加しました。5回の事務局運営事業には60人が参加しました。活動のイメージは添付PDFファイルをご参照ください。多数の写真を掲載しています。

2021.12.4

アズビル社様CSR活動支援

昨年からのコロナ禍のなか、同社ではすべてのボランティア活動が禁止とされており、昨年に引き続き2019 年の台風で荒れた西富第二緑地における FGS 整備活動をアズビル社様が取材し、自然観察も含めた環境意識啓蒙 WEB セミナーの題材とすることになりました。来年度以降、通常の活動が安全に実施できる状況に整備しつつ、今後の参加者をも増やそう というコロナ禍のなかの特別対応という位置付けです。

アズビル社様から3名、藤沢市から2名、FGS14名が参加し、自然観察と倒木処理を行いました。倒木処理は2班に分かれ、効率よく10本の倒木を処理しました。

今後はアズビル社様の社内ネットセミナー向けの資料の作成を行います。

<新着情報 「緑地保全活動(報告)」掲載>

2021年12月に行った環境保全活動の内、次の3件の概要を「緑地保全活動(報告)」に掲載しました。是非ご覧ください。

1.石川丸山谷戸 2021年12月3日 竹林整備

2.片瀬山5丁目石切場跡 2021年12月5日 在来植物を保護した保全活動

3.「少年の森」 2021年12月9日 桜のテング巣病退治

2021.12.13~17

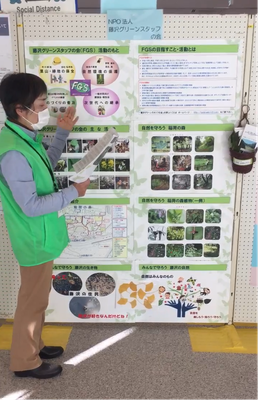

毎年恒例の「ふじさわ環境フェア」に出展しました

今年もコロナ禍対応として昨年度に引き続き、イベント形式に代えパネル展という形で藤沢市役所分庁舎1階ロビーでの開催となりました。(展示はWEB版でも行われました)

FGSは「会の活動紹介」、「藤沢の自然」、「藤沢の生き物」、「稲荷の森紹介」、「FGSの目指すこと」等8枚のパネルを展示しました。FGSのチラシを用意し、4名で対応しました。

また、展示会運営の協力として、12月14日の午後に展示場の案内係も担当しました。

藤沢市内で30ほどの団体・企業が参加様々な環境保全活動に取り組んでいます。

来年も同じ時期に開催されるはずですから、是非一度身近な環境保護活動の様子をご覧になってはいいかがでしょうか。

FGSの展示ブースと説明

2021.12.5

長久保公園 キャンドル立てとミツロウのロウソク作り

11月の「クリスマスリース作り」に続き、「キャンドル立てとミツロウのロウソク作り」イベントを開催しました。

コロナ感染予防のためソーシャルデイスタンスが必要となり、やむなく通常の16組募集のところを8組募集に絞り、抽選とさせて頂きました。参加者は女子6人、男子2人、保護者10人で計18人でした。FGSは4人が参加しました。

キャンドル立て作りは台座に今作ったキャンドルを中心に松かさや木の実、スパンコールで装飾しました。参加者のなかにはギフトボックスを作成、それも蓋つきで開けられるものです。皆さんの創造力には脱帽でした。感性がすばらしかったです。

来年も藤沢市の「広報」等で案内がありますので、お楽しみに。

2021.11.15

9月から10月までの活動をまとめた「FGS通信81号」を発行しました(11/15)。コロナ対策のため、中止・延期にした活動(主に9月)もありますが、現地が必要とする活動は概ね実施することができました。

緑地保全事業は7活動に延べ119人が参加しました。養成講座事業は2回実施しました(各20名・21名)。環境調査事業は1活動に3人、普及啓発活動は1活動に11人、支援活動は1活動に30人が参加しました。民間事業は3事業に延べ145人が参加しました。事務局運営事業には10人が参加しました。そのほかにも、引地川親水公園ワルナスビ駆除活動(9名参加)、鵠沼地区公園愛護会友の会支援(3名参加)などの活動をしました。活動のイメージは添付PDFファイルをご参照ください。多数の写真を掲載しています。

なお、諸般の事情により掲載が遅れましたこと深くお詫び申し上げます。今後とも藤沢市民の皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

2021.11.7

里山保全ボランティア養成講座第8回

「保全の技術の手法Ⅰ・FGSの会保全活動見学・体験参加」開催

受講生19名を迎え、大庭持瀬緑地にて実施しました。東側住宅裏側の草刈り、南西側斜面の竹林整備について、2チームに分かれて見学してもらいました。安全管理や森林の保全方法を学ん後、個別指導を受けつつ、鎌・剪定鋏・竹挽鋸を用いた草刈りと竹林整備を体験してもらいました。全体的な意見・感想として、

・刈払い機の安全な使い方の解説大変参考になった。

・現場の作業量の多さを実感した。

・斜面での作業は足元の注意も必要で大変だと感じた。

といったアンケート結果でした。受講生が主体的に自分のミッションを認識してチームワークを保ちつつ活動している様子がたいへん印象的でした。

下草刈り体験 竹林整備体験 道具の整備体験

2021.9.25

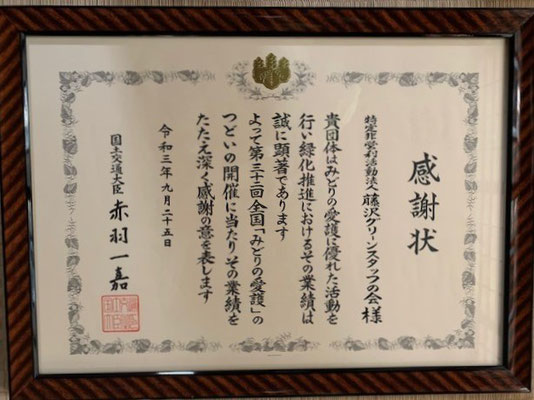

国土交通大臣より感謝状を頂きました

藤沢グリーンスタッフの会は、国土交通省が花と緑の愛護に顕著な功績のあった民間団体に対し、その功績をたたえ、国民運動としての緑化推進活動の模範として表彰する第32回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰の受賞団体に選ばれました。

みどりを愛し、具体的な活動を継続してきた業績を評価していただけたものと、FGS一同たいへん嬉しく思っています。これまでの市民の皆様のご支援に心より感謝するとともに、今後とも市民の皆様とともに地道な活動を継続していくことを誓って、ご報告に代えさせて頂きます。

2021.9.23

どんぐりの木が危機に…「ナラ枯れ」情報を市や県に提供しましょう ♪

「ナラ枯れ」とは、カシノナガキクイムシが媒介する「ナラ菌」によって、里山に多いコナラやミズナラ(オオナラ)が集団的に枯れる被害です。わかりやすく言うと、ドングリの大きな樹木が小さな虫によって、枯れてしまう状態です。平成29年8月に、神奈川県で発生が確認され、広がりつつあります。

被害の拡大を防ぐためには、被害木の早期発見と初期対応が重要と言われています。藤沢市では、公園などの市の管理地についての情報提供を呼び掛けています。また、民有地については神奈川県が情報提供を呼び掛けています。下記のURLを参考に、藤沢市のみどり保全課あるいは神奈川県湘南地区県政総合センター森林課までご連絡ください。

「ナラ枯れ」の目印は、幹に1.5~2.0mmの小さな穴がたくさんあって、幹の根元に、大量のフラス(木くずと虫の排泄物が混ざる粉)があることです。詳細は添付の神奈川県作成のリーフレットをご参照ください。カシノナガキクイムシ(5mm程度)の写真も載っています。

FGSでは、藤沢市の管理地を中心に、場所と樹木を特定し、写真を撮影のうえ藤沢市に情報提供を行っています。いっしょに藤沢のみどりを守っていきましょう。

藤沢市の管理地の場合

ナラ枯れ被害について|藤沢市 (city.fujisawa.kanagawa.jp)

民有地の場合

森林を保全する - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

ナラ枯れについて

ウィキペディアより